2013年4月6日

から hiruta

SZ77R5のストレージをSSDに換装 はコメントを受け付けていません

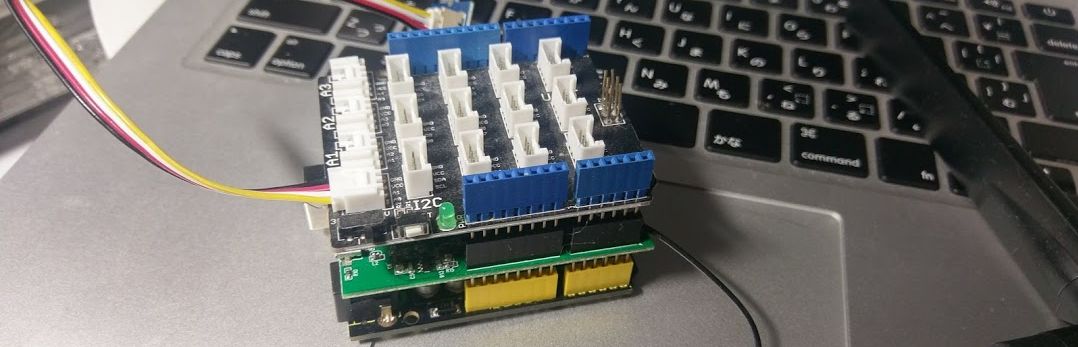

Shuttle PC 「SZ77R5」をIntel SSD 335 Series(240GB)(¥17,000程度)に換装しました。

PCのハードディスクスロットに固定するための部品も付属しています。ノートパソコンの場合は、固定部品は不要ですが。

Shuttle SZ77R5には、SATA2.0、SATA3.0それぞれ2ポートずつあるので、 SATA 6Gb/s(=SATA 3.0)に対応しているポートに接続。

1TBのHDDをフルにパーティションを使っていたので、EaseUS Partition Master Home Editionで、240GB以下にパーティションを切り直した。

・EaseUS Partition Master Home Edition (ダウンロードはこちら)

その後、EaseUS Disk Copyで、ディスクコピーをしました(240GB)。ディスクコピーするのに1時間30分ほどかかりました。SATAインターフェースをUSBに変換するキットを利用したので、USBの転送速度の分、遅くなったかも。コピー元のディスク容量が大きいと、警告が出ますが、割り当て済のパーティションがコピー先のディスクより小さくしておけば問題ありません。

・EaseUS Disk Copy (ダウンロードはこちら)

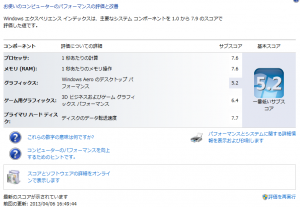

コピーしたあと、SSDでシステムを起動し、パフォーマンスをチェックしたところ、プライマリハードディスクのスコアが5.9から7.7にあがりました。ちなみに、グラフィックスの数値がやや低いのは、グラボーは使用していないため。

元のHDDをデータ用として、SSDとともに、PCに接続すると、「オンラインである他のディスクと署名が競合しているために、ディスクはオフラインです。」となり、オンライン状態にならない。MBR情報が残っているためかと思われる。MBR情報を含めて、ハードディスクの初期化を行うことで、無事認識させる(オフライン)にすることができました。

diskpartコマンドでオフラインにすることも可能のようです。記事は以下まで。

http://blog.cis1986.co.jp/?p=174