2013年9月7日

から hiruta

naxsiの導入 はコメントを受け付けていません

nginx用のWeb Application Firewallであるnaxsiを導入してみました。

カスタムrpmを作って、naxsi-coreを入れてみました。

nginx最新版のソースRPMをまずインストール。

rpm -ivh nginx-1.4.1-1.el6.ngx.src.rpm

次に、naxsiのソースを展開。

zcat naxsi-core-0.49.tgz | tar xvf -

nginxのSPECファイルを編集。

vi nginx.spec

–with-debugがないconfigureの引数に「–add-module=/root/naxsi-core/naxsi_src」を追加します。

./configure \

--prefix=%{_sysconfdir}/nginx \

--sbin-path=%{_sbindir}/nginx \

--conf-path=%{_sysconfdir}/nginx/nginx.conf \

--error-log-path=%{_localstatedir}/log/nginx/error.log \

--http-log-path=%{_localstatedir}/log/nginx/access.log \

--pid-path=%{_localstatedir}/run/nginx.pid \

--lock-path=%{_localstatedir}/run/nginx.lock \

--http-client-body-temp-path=%{_localstatedir}/cache/nginx/client_temp \

--http-proxy-temp-path=%{_localstatedir}/cache/nginx/proxy_temp \

--http-fastcgi-temp-path=%{_localstatedir}/cache/nginx/fastcgi_temp \

--http-uwsgi-temp-path=%{_localstatedir}/cache/nginx/uwsgi_temp \

--http-scgi-temp-path=%{_localstatedir}/cache/nginx/scgi_temp \

--user=%{nginx_user} \

--group=%{nginx_group} \

--with-http_spdy_module \

--with-http_ssl_module \

--with-http_realip_module \

--with-http_addition_module \

--with-http_sub_module \

--with-http_dav_module \

--with-http_flv_module \

--with-http_mp4_module \

--with-http_gunzip_module \

--with-http_gzip_static_module \

--with-http_random_index_module \

--with-http_secure_link_module \

--with-http_stub_status_module \

--add-module=/root/naxsi-core/naxsi_src \

--with-mail \

--with-mail_ssl_module \

--with-file-aio \

--with-ipv6 \

--with-cc-opt="%{optflags} $(pcre-config --cflags)" \

$*

rpmbuildをして、生成したrpmをインストール。

naxsi_core.rulesをインクルード。

vi /etc/nginx/nginx.conf

http {

include /etc/nginx/mime.types;

include /etc/nginx/naxsi_core.rules;

</pre>

LearningMode; #Enables learning mode

SecRulesEnabled;

#SecRulesDisabled;

DeniedUrl "/RequestDenied";

include "/tmp/naxsi_rules.tmp";

## check rules

CheckRule "$SQL >= 8" BLOCK;

CheckRule "$RFI >= 8" BLOCK;

CheckRule "$TRAVERSAL >= 4" BLOCK;

CheckRule "$EVADE >= 4" BLOCK;

CheckRule "$XSS >= 8" BLOCK;

<pre>

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

</pre>

server {

listen 80;

server_name totalsolution.biz;

#charset koi8-r;

access_log /var/log/nginx/totalsolution.biz.access.log ltsv;

error_log /var/log/nginx/totalsolution.biz.error.log;

location / {

include /etc/nginx/test.rules;

<pre>

最後に、nginxを再起動して終了。

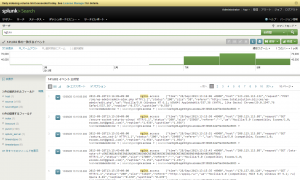

error_logに以下のようにnaxsiのログが書き出されれば成功。

</pre>

2013/09/07 08:19:46 [error] 25875#0: *6319 NAXSI_FMT: ip=123.218.123.177&server=xxx.js&learnin

g=1&total_processed=1490&total_blocked=366&zone0=HEADERS&id0=1005&var_name0=cookie

&zone1=HEADERS&id1=1010&var_name1=cookie&zone2=HEADERS&id2=1011&var_name2=cookie&z

one3=HEADERS&id3=1315&var_name3=cookie, client: 123.218.123.177, server: totalsolu

tion.biz, request: "GET /cms/wp-content/plugins/wp-slimstat/wp-slimstat.js HTTP/1.

1", host: "www.totalsolution.biz", referrer: "http://www.totalsolution.biz/cms/wp-

login.php"